教育旅行に「探究」「キャリア」「SDGs」などの視点を取り入れる動きが広がっています。

そのなかで注目されているのが、大学が自ら企画したり、企業や自治体と連携して開発したプログラムです。

大学ならではの研究知や人材を活かしつつ、社会課題や地域資源をテーマにした学びが展開されています。

今回は、全国で実施されている大学発の教育旅行プログラムをピックアップし、その内容と魅力をご紹介します。

目次

教育旅行情報サイト「タリフル」がおすすめする、大学発の教育旅行プログラム4選

1.東洋大学 国際観光学部 × 東京スカイツリー

本プログラムは、修学旅行生(高校生、中学生、小学生)向けの企画となっており、昨今の「持続可能な社会の実現」に関する教育活動の需要の高まりを受け、東京スカイツリーに訪れる学生が、地域のサステナブルな取り組みを体験・学習することができる、東京スカイツリーと東洋大学国際観光学部の学生たちが産学連携で企画した体験学習プログラムです。

東京スカイツリーと大学が連携して、体験学習プログラムを企画するのは初めての試みなんだとか…!

東洋大学の学生やスカイツリーのスタッフのガイドにより、スカイツリーにおけるサステナブルな取り組みを学習するほか、ものづくりのまちである墨田区に根付く伝統工芸品の制作体験をすることができます。

| プログラム名 | 学校団体向けサステナブル体験学習プログラム『~for our sustainable planet~「#サスプラ」』 |

| 実施主体 | 東洋大学国際観光学部、東武タワースカイツリー株式会社 |

| 対象 | 20名以上の学生団体(高校生、中学生、小学生) |

| 体験内容 | 1.工房での見学・体験コース 2.スカイツリーで体験コース ①からくり屏風制作体験 ②木目込み毬制作体験 |

| 参照先 | https://shugakuryoko.com/news_121.html |

2.東北福祉大学

日本の福祉分野における草分け的な伝統校として、人間力、社会力を持つ人材育成に力を入れている東北福祉大学は、東北福祉大学の学生が考案した体験型の防災・減災教育メニュー、東日本大震災で被災した学生による震災語り部、ボランティア活動の発表・交流ワークショップなどを実施しています。

教育旅行の受け入れは、大学の持つ経験や知見を次の世代に伝え、良い社会を共に創造できる人材を育むことを目的として始められました。

▼体験メニューとしては、下記が挙げられます。

- 防災・減災教育メニュー体験:東日本大震災で宮城県内避難所のほとんどで実施したエコノミークラス症候群予防体操「さんあい体操」や、学生が仙台市民と協働で製作した「減災カルタ」などの体験

- 学生による東日本大震災語り部:東日本大震災当時、小学生だった学生が、当時の経験、現在に至るまでの思い、教訓などの語り部

- 「社会との関わりを学ぶ」交流ワークショップ:ボランティア活動を行う学生から、活動を始めたきっかけや取り組みを聞き、考えや気づきを話し、自らの可能性や社会との関わりを考える

| 実施主体 | 東北福祉大学/みやぎ教育旅行等コーディネート支援センター |

| 実施場所 | 東北福祉大学構内 |

| 対象 | 10名~120名までの団体学生団体(バス3台まで) |

| 料金 | 無料 ※会場代の実費がかかる場合あり |

| 参照先 | ・東北福祉大学/教育旅行プログラム – みやぎ海べの旅案内 ・防災・減災教育事業各種目・教材|ボランティア活動|東北福祉大学 |

3.神戸観光局 × 神戸大学

神戸観光局では、教育旅行向けの新たな誘致ツールとして、「SDGs・探究学習・キャリア教育」をテーマに、『KOBE SDGs探究プログラム』を開発されました。

当プログラムは、神戸を代表する企業や公共施設、大学、ボランティア団体等にご協力のもと、神戸オリジナルともいえる産官学連携による充実したプログラムとなっています。

その1つとして、神戸大学と連携した「六甲山麓のキャンパスで学ぶ水循環〜環境に優しい社会の実現を目指す膜工学〜」というプログラムをご紹介します。

膜工学とは?:環境問題の解決につながるカギとなる技術。人口増加や経済発展などの社会的要因や地球規模の気候変動などの自然的要因により起こる水不足問題を解決する手段として、膜を利用した水の再利用や浄化技術、さらには海水淡水化など、膜技術を用いた水の有効利用が注⽬が集まっています。

| 実施主体 | 一般財団法人 神戸観光局、神戸大学 |

| 実施場所 | 神戸大学六甲台地区 |

| 実施可能人員 | 35名程度 |

| 実施費用 | 3,000円程度(昼食、お土産の有無による) |

| 参照先 | https://www.kobe-u.ac.jp/ja/announcement/2023_02_01_02/ |

4.沖縄科学技術大学院大学(OIST)

沖縄科学技術大学院大学(以下、OIST)では、県内外の高校生を対象とした様々な教育アウトリーチに取り組んでいます。

大学院で行われている研究について学んだり科学者と交流する事により、参加者の今後の進路の選択肢を考えれるきっかけとなり得る活動を提供しています。

▼県内の高校生向けと、県外の高校生向けと、対象ごとにプログラムが用意されています

全国の高校生向け

- OIST見学:キャンパスツアー:約90分のOIST訪問プログラム(OISTの紹介、キャンパスツアーやキャリア教育等)

- SEED: OIST STEM Experience, Exploration, and Discovery プログラム:全国のスーパーサイエンス指定校(SSH)や理系に特化したカリキュラムを用いている高等学校を対象とした研究室見学、科学講義、参加者による英語での研究発表、キャリアトークなど

沖縄県内の高校生向け

- SCORE! サイエンス in オキナワ::年に一回、県内の高校生が研究したテーマについてビジネスや日常生活に応用するプランを提案し、内容を競う SCORE! コンテストの開催

- SHIMA:日本・世界の島々と協働して、島嶼生態系や文化の持続可能性に関する教育を行うOISTのアウトリーチプログラム

- HiSci Lab:沖縄県内の女子高校生を対象とした、理系の道に進んだ女性科学者の経験談や現在の研究活動の話を聞き、ロールモデルとの交流を行うサイエンスワークショップ

| 実施主体 | 沖縄科学技術大学院大学(OIST) |

| 実施場所 | OISTキャンパスおよび沖縄県内のフィールド |

| 対象 | 沖縄県内外の高校生 |

| 所要時間/料金 | 各プログラムにより異なる |

| 参照先 | https://www.oist.jp/ja/outreach/high-school |

【実施事例】過去に大学が教育旅行向けに実施した魅力的なプログラム紹介

長崎総合科学大学 × JTB長崎支店

長崎総合科学大学(オープンイノベーションセンター)と大手旅行会社、株式会社JTBとで、高大連携による教育旅行プログラムを開発されました。

長崎県立川棚高等学校の2年生を対象としたプログラムで、令和3年12月に実施。

▼下記の通り、学科ごとに学びのテーマが設定され、大学からは教授と学生が各コースを担当しました。

- 【生活総合学科】テーマ:「さかな」と「海の環境を学ぶ」/先生:松岡 和彦 教授 及び学生3名

- 【普通科(理系)】テーマ:ロボット・AIが支える未来を考える/佐藤 雅紀 准教授 及び学生2名

- 【普通科(文系)】テーマ:長崎から近代産業のツールを探る/ブライアン・バークガフニ 教授 及び学生4名

| 実施主体 | 長崎総合科学大学、JTB長崎支店 |

| 実施場所 | 長崎総合科学大学 その他、長崎ペンギン水族館、グラバー園での見学など |

| 対象 | 長崎県立川棚高等学校の2年生 |

| 実施方法 | 各学科の教員や学生による講義、水中ロボットや農作物収穫ロボットの操作体験、グラバー園での見学など |

| 参照先 | https://nias.ac.jp/news/archives/2751 |

【番外編】滋賀・琵琶湖の自然体験学習施設BSCでの大学連携!SDGs推進事業「ミライ、キフ」

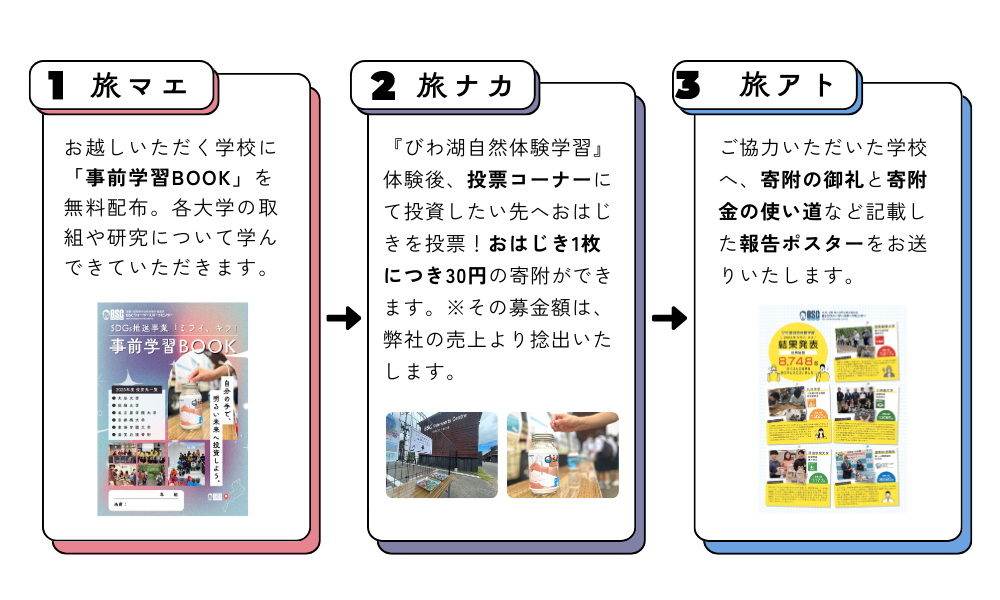

BSCウォータースポーツセンターでは、教育旅行向けプログラム「びわ湖自然体験学習」の売り上げの一部を、教育旅行に訪れた中高生の未来を明るくするために頑張っている大学生の取り組みに寄附をする「ミライ、キフ」で、2030年までのSDGs達成を目指しています。

BSCウォータースポーツセンターと大学が連携して実施する「ミライ、キフ」の仕組み

教育旅行にBSCウォータースポーツセンターを訪れた中高生は、6つの大学・自治体の取り組みから、応援したいところを1つ選んで、当日BSCにお越しいただいた際に、おはじきを1枚投票します。

*1枚で1人30円の寄附ができる仕組みです。

🔗詳細はコチラ:SDGs | 滋賀・琵琶湖の自然体験学習施設 BSCウォータースポーツセンター

人生のちょっと先輩でもある大学生の取り組みは、ワクワクするものばかり!

生徒がこれからの将来や進路を考える上で、やりたいことや興味を持つきっかけになると、先生方からも嬉しいお声をいただいております。

▼2025年度の「ミライ、キフ」支援先一覧

- 大谷大学 社会学部 大原ゼミ:地域共生社会をめざして 「農福連携」でまちの居場所づくり

- 拓殖大学 国際学部 石川ゼミ:自然を「共有財産」にすることで 多様な森を生き返らせる

- 名古屋学院大学 現代社会学部 水野ゼミ:ミツバチがつなぐいのちのバトン 「都市養蜂」で生物多様性をまもる

- 京都橘大学 経営学科 木下ゼミ:日本の「伝統産業」から学ぶ 身近なロス削減でめざす循環型社会

- 東海学園大学 ともいき教養教育機構:海洋ごみ問題から考える 自分たちにできる「地域貢献」

まとめ

大学が主体となる教育旅行プログラムは、学術的な裏付けと社会的テーマを融合させ、生徒に深い学びを提供することができます。

SDGs、防災、地域課題、先端科学といった幅広いテーマを扱いながら、企業や自治体との連携を通じて「実社会とつながる学び」が実現されています。

今後、教育旅行を企画する際には、こうした大学発のプログラムを積極的に取り入れることで、生徒にとって忘れられない体験型学習になるでしょう。

-2.png)