全国の小中高生にびわ湖でのカヤックなどのウォータースポーツ体験を提供している株式会社ビーエスシー・インターナショナル(所在地:滋賀県大津市、代表取締役:井上良夫)が運営する、「滋賀琵琶湖の自然体験学習施設 BSCウォータースポーツセンター」(以下、BSC)は、SDGs推進のための取り組みとして『ミライ、キフ』という事業を2022年度より開始いたしました。

目次

SDGs推進事業『ミライ、キフ』とは?

ー自分の手で、明るい未来へ投資しよう。

わたしたち BSCウォータースポーツセンターは、『びわ湖自然体験学習』の売上の一部を、未来を明るくするために頑張っている大学生の取組みに寄附をする『ミライ、キフ』で、BSCにお越しいただく児童・生徒の皆さんと共に、2030年までのSDGs達成を目指します!

『ミライ、キフ』をはじめたきっかけ、想い

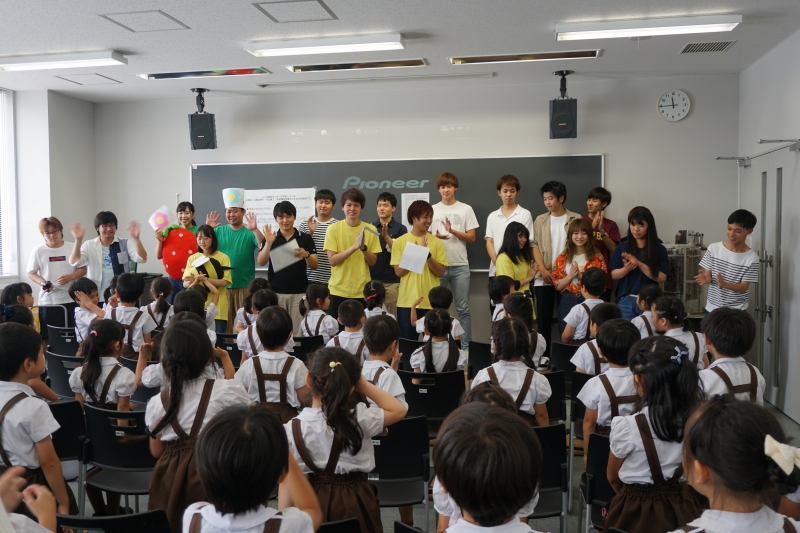

『びわ湖自然体験学習』は、子供達に雄大な琵琶湖の自然を五感で感じてもらう活動として全国の学校(小中高)の校外学習や修学旅行にてご利用いただいており、今年で30年目を迎えます。

体験学習では、SDGsや、自然環境についての講話なども行っておりますが、どこか一方通行になっている気がして、“子供達たちが自ら考えて行動を起こしてもらう仕組みづくり“ができないかと考えておりました。

支援先を決めるのは生徒一人ひとり

その第一歩として、教育旅行や学校行事でBSCを訪れる児童・生徒さんを巻き込みながら、2030年までのSDGsの達成を目指します!

具体的な流れとしては、下記3つのフローを通じて、今後の未来を担う児童・生徒さんに、自分たちの未来を自分ゴトとしてとらえ、行動をおこしてもらう仕組みを考案しました。

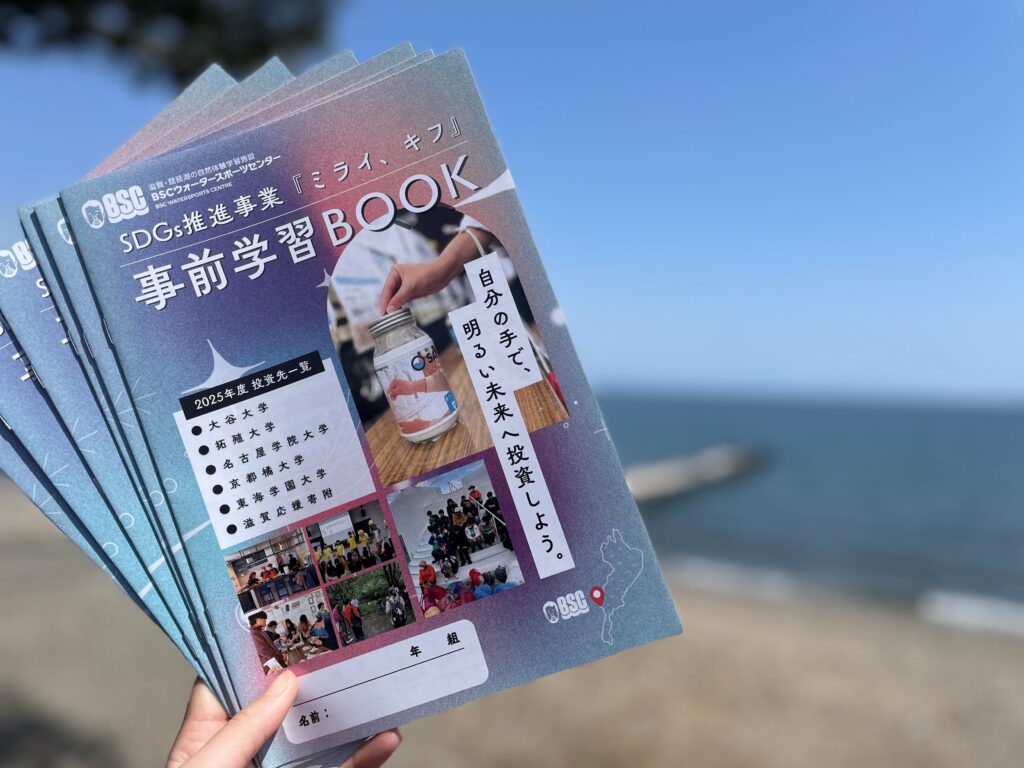

旅マエ

教育旅行や学校行事でBSCを訪れる予定の学校に、寄附先の取り組みや研究についてまとめた「事前学習ブック」を無料配布。

BSCに来る前に、各大学の取組や研究について学んできていただきます。

旅ナカ

BSCの施設出口に【投票コーナー】を設置。

「びわ湖自然体験学習」体験後、「6つの投資先」から投資したいところを1つ選んで、おはじきを1枚投票することで、1人30円の寄附(投資)ができます。

おはじき1枚につき、30円の寄附ができる仕組みとなっております。(※その募金額は、弊社の売り上げより捻出いたします。)

旅アト

ご協力いただいた学校へ、寄附の御礼と寄附金の使い道など記載した報告ポスターをお送りいたします。

キャリア学習や進路選択にも役立つ

大学をピックアップした理由は、これからの進学先を大学名や学部名だけではなく、その大学の研究や取り組みなど、中身を見て選ぶことで生徒本人がより良い選択肢に気づくのではないかと考えた為です。

児童・生徒さんにとって、人生のちょっと先輩でもある大学生の取組みは、ワクワクするものばかり!

これからの将来や進路を考えるうえで、やりたいこと・興味がもてるコトが見つかるかもしれません。

2025年度の『ミライ、キフ』寄附先一覧

大谷大学 社会学部 大原ゼミ

地域共生社会をめざして 「農福連携」でまちの居場所づくり

障害者の雇用率は年々上がっているものの、まだまだ低い水準にあります。特に、重度の障害がある人や精神障害がある人の雇用は難しく、賃金にも差があり、場合によっては月に約17,000円ほどの工賃しかもらえないことも…。

このように、障害者の「経済的な自立」は、障害者福祉の大きな問題のひとつといえます。

その解決策として注目の「農福連携」を通して、障害者の社会参加・しごとづくりに関わりながら、まちの居場所としての『39 donuts』『三休Night』を開催!

この取組により、障害者の就労や生きがいづくりの場が生まれるだけでなく、障害の有無や年齢、性別といった属性に関わらないつながりのあり方を検討し、共に生きる社会の実現に向けた課題解決を目指します。

拓殖大学 国際学部 石川ゼミ

自然を「共有財産」にすることで、多様な森を生き返らせる

かつて、森・川・海などの「自然」は個人の持ちものではありませんでした。

しかし近年、自然は誰かのもの・国のものとなりつつあります。

その結果、山も森も適切ではない使われ方をし、生物多様性も失われた状態に…。

そこで、「コモンフォレスト・ジャパン」の坂田昌子さんにガイドを依頼して、日本で一番植物の種類が多く、登山者数世界一の高尾山にてツアーを実施!

様々な生態系に触れることができた反面、登山客の影響で一部ダメージを受けているところも…。

「コモンフォレスト・ジャパン」の皆さんは、お金を出し合って、共同で山の再生に向けて様々な活動をされてるんだとか。

自分の知見や強みをいかしながら、共に「多様な森」をまもることで、自然も人間社会も豊かになってゆく。

これからは「自然はみんなの共有財産(コモン)である」という気持ち・考え方が、自然の再生・保護につながるのです!

名古屋学院大学 現代社会学部 水野ゼミ

ミツバチがつなぐいのちのバトン 「都市養蜂」で生物多様性をまもる

「生物多様性条約」とは、地球上の様々な生き物たちを守るための国際的な約束のこと。

生き物はそれぞれ地球のために独自の役割を果たしていますが、人間の活動によって森林破壊や環境汚染が進み、多くの生き物が絶滅の危機に…。

2010 年に「生物多様性条約」の国連会議が地元の名古屋で開催されたことをきっかけに、私たちにできることは何かないか考え、そこで着目したのが「都市養蜂」。

ミツバチを通じて、都市部での豊かな自然や生態系を感じることができる様々な取り組みを実施。

ミツバチは、野生の植物の受粉も手伝い、森林や草原などの生態系をまもる上で重要な役割を果たします。

ミツバチがもたらす恵みを大切に使い続け、それをみんなで公平に分けることこそが「生物多様性」をまもるための第一歩なのです!

京都橘大学 経営学科 木下ゼミ

日本の「伝統産業」から学ぶ 身近なロス削減でめざす循環型社会

日本では、約500万トンの食品が毎年捨てられています。

このように、まだ食べられるのに様々な理由で捨てられる食品のことを「フードロス」と呼びます。

そこで、まずは身近にあるロス問題の解決に向けて「ney-ney project cafe」を企画。

例えば、サンドイッチを作る過程で余った野菜の根本などを野菜スープにしたり、店内装飾は地域のお花屋さんと連携しロスとなったお花を使用。

さらに、スタッフが着るエプロンやコースターは、奈良の伝統技術「縫製」から学び、捨てる予定だったデニムをリメイク!カフェの運営には、メニュー開発や、店内の装飾、制服など…食品以外にも様々なロスを発見しました。

できるだけロスをなくすには、私たち一人ひとりのアイデアや行動にかかっています。資源を有効活用し、廃棄を最小減に減らす循環型社会を目指しましょう!

東海学園大学 ともいき教養教育機構

海洋ごみ問題から考える 自分たちにできる「地域貢献」

現在、世界の海に漂うごみの量は約1億5,000万トンに達しているといわれており、日本を含むアジアからの流出が約80%を占めています。

2050年には海洋プラスチックごみの量が海にいる魚の量よりも多くなるという予測も。

こうした世界中の海洋ごみが黒潮にのって、鹿児島県の与論島(よろんじま)にたくさん漂着するんだとか…。

そこで、実際に与論島へ3泊4日のボランティア活動へGO!

与論島でのボランティア活動を通じて感じたのは、島の人々は当たり前のように、むしろ楽しんで「地域貢献」をしているということ。

それは、この島を守るためにやるべき事とは何かを住んでいる人々みんなが理解しているから。

島の高校生たちは、小さい頃から与論島に関する文化や歴史を学び、島に対する愛に溢れていました。

まずは自分の住む場所について知ることから、地域への想いややりたいこと、できることが見えてくるはず!

滋賀応援寄附「美しい琵琶湖を守ろう」

「共通の目標」でつながって 豊かで美しいびわ湖を次世代へ

びわ湖の水は、近畿に住む約1,500万人が飲み水として利用しています。

冬には「全層循環」(=びわ湖の深呼吸)が行われ、底の冷たい水が押し上げられることで湖全体の水が混ざり、酸素が均等にいきわたります。

しかし、地球温暖化・気候変動により「全層循環」が起きにくい現状にあり、びわ湖の生き物たちの住む場所が失われつつあります。

そこで、滋賀県版のSDGs=MLGs(マザーレイクゴールズ」を制定!びわ湖が抱える課題解決のための13の目標を作成し、「見える化」することで、自分たちができること、やるべきことが見えてきます。

「共通の目標」でつながることで、同じ想いの人が集まり、課題解決に向けて協力しあうこともできます。

一人ひとりの小さな行動が、やがて大きな力に変わるのです!

過去の『ミライ、キフ』の実績について

過去の寄附実績

- 2022年9月〜12月 支援総額156,825円

- 2023年1月〜12月 支援総額547,500円 (*BSC創立50周年記念として、1人あたり50円の寄附)

- 2024年1月~12月 支援総額254,692円

過去の寄附先一覧

・京都産業大学 現代社会学部 滋野ゼミ

・九州大学 大学院工学研究院 花田研究室

・立命館大学 経営学部 依田ゼミ

・桃山学院大学 経営学部 藤井ゼミ

・滋賀応援寄附「美しい琵琶湖を守ろう」

・東京海洋大学 魚類学研究室

・立命館大学 経済学部 寺脇ゼミ

・神戸学院大学 現代社会学部 菊川ゼミ

・新潟大学 農学部 作物学研究室

・滋賀応援寄附「美しい琵琶湖を守ろう」/「すべての犬と猫の幸せを願って」

・Save the Ocean株式会社

・Relation Fish株式会社

・一般社団法人SEAWALL CLUB

・一般社団法人日本障害者カヌー協会

・滋賀応援寄附「美しい琵琶湖を守ろう」

-2.png)